0 to 1 startup, Nearville에 합류하다

2024년 말, Verdore을 정리했지만 어쨌든 나는 앞으로도 고객 경험을 설계하는 일을 해야겠다는 생각은 여전했다. 하지만 이력 상 나는 여전히 IT 업계의 개발자였다.

여러 선택지 중 가장 설득력 있었던 제안이 Nearville의 Founding PM role이었다. 이 선택에는 몇 가지 분명한 이유가 있었다.

- 아마존, 메타, 구글 등 실리콘밸리 출신 Senior PM & Engineer들과 카운터파트로서 가장 가깝게 일해볼 수 있는 기회

- 공식적인 PM 경력이 없는 나에게 PM 역할을 맡길 의지가 있는 팀

- 미국 회사, 미국 사용자, 미국 시장을 0 to 1으로 직접 경험할 수 있는 기회

- “Making sharing easy and creating a more sustainable way of living through community”라는 미션에 대한 개인적 공감

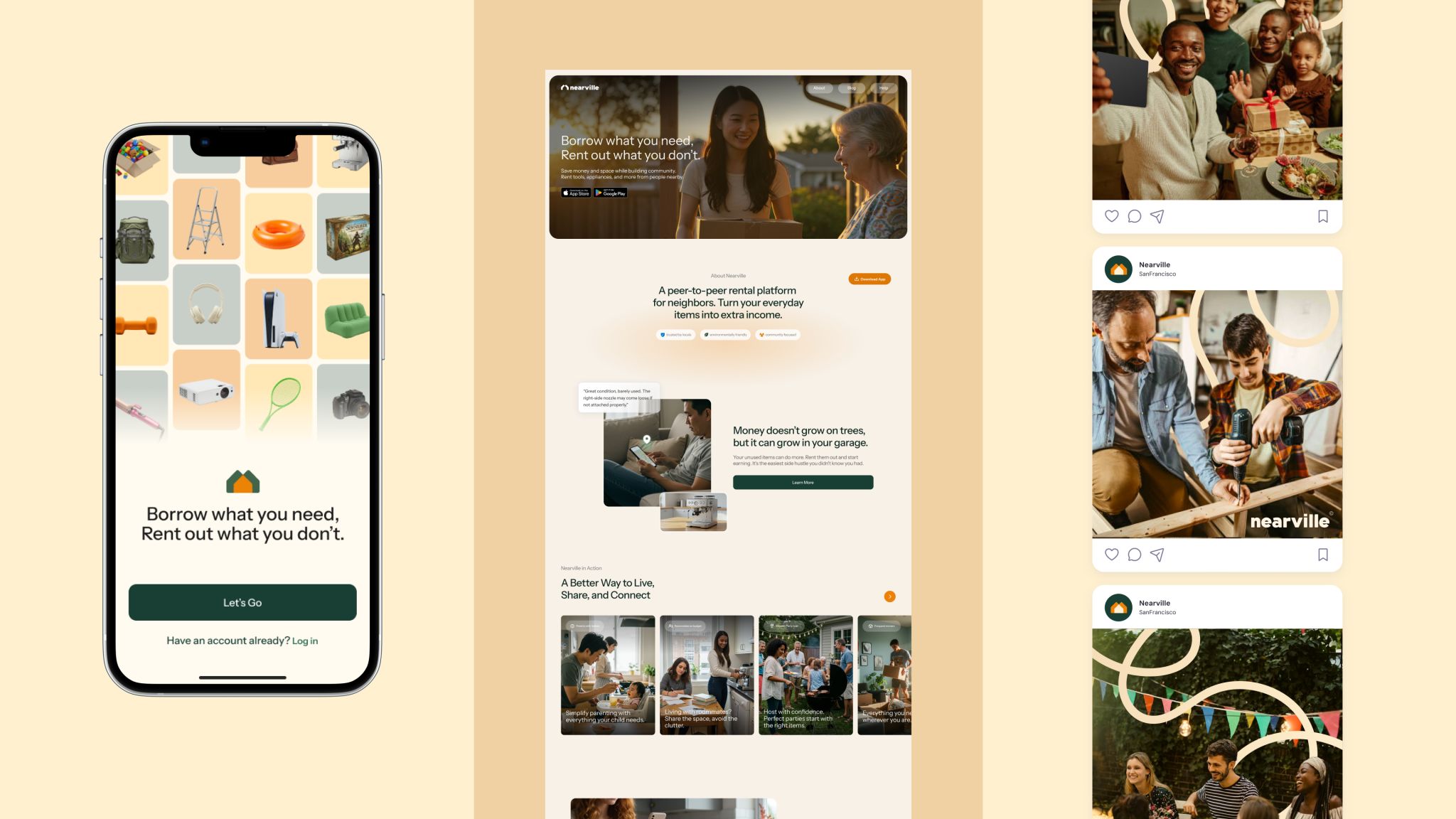

Nearville은 개인이 소유하고 있지만 대부분의 시간 동안 사용되지 않는 물건들을 이웃 간에 빌려주고 빌리는, 미국 기반의 peer-to-peer 렌탈 플랫폼이었다. 소유보다 대여가 더 합리적인 순간들이 분명히 존재하는데, 이를 안전하고 지속 가능한 방식으로 연결해주는 시스템을 만든다는 점에서 공감이 갔다.

당시 직장이었던 당근도 sustainability & community를 중요한 축으로 두고 있었고, 이웃 간 중고거래라는 맥락도 Nearville의 방향성과 닿아 있었다. 그래서 완전히 낯선 문제가 아닌, 다른 시장에서 비슷한 질문을 다시 풀어보는 느낌이었다.

문제 정의 — 공급도 수요도 있는데, 시스템이 없다

대부분의 사람들은 생각보다 많은 구매 활동을 한다. 캠핑 장비, 여행용 캐리어, 공구, 취미 장비처럼 비싸지만 사용 빈도는 낮은 물건들도 지속적으로 소유한다. 특히 집집마다 창고가 있는 경우가 많은 미국 가정집에서는 이런 물건들을 더욱 흔하게 찾아볼 수 있다. 게다가 인건비가 비싼 탓에 잔디 깎기 기계나 사다리, 공구함처럼 전문 인력이 사용할 법한 장비의 경우에도 셀프로 갖춰서 직접 해결하는 경우가 흔하다.

이런 물건들은 사용 빈도가 확실히 낮지만, 특정 시점에 분명한 수요가 생긴다. 하지만 사람들은 대체로 주변에 빌릴 만한 사람이 없거나, 반대로 빌려주는 입장에서는 물건 사용자를 신뢰하기 어렵다는 이유로 포기한다.

문제는 수요나 공급의 부족이 아니라, 신뢰할 수 있는 커뮤니티 안에서 합리적인 가격으로 필요한 물건을 제안/탐색하는 과정의 마찰을 관리해주는 곳이 없다는 것이었다.

PM 경력이 없는데, 어떻게 PM이 되었나

돌이켜보면 팀원들은 내게 진정한 PM으로서의 기대는 크지 않았던 것이 아닐까 생각한다. 합류 당시 Nearville은 MVP는 물론 프로토타입도 없는 상태였고, 아이디어만 존재하는 아주 초기 단계였기 때문에, 0에서부터 함께 제품을 만들어갈 사람을 구하고 있었다.

CEO는 아마존 출신의 시니어 PM이셨고, 국내외 여러 스타트업에 C레벨 경험이 있는 분이였다. 나는 그 옆에서 최대한 잘하는 PM의 사고방식과 비즈니스 감각을 모방하며 배우려고 노력했다. 짧은 기간 동안 눈에 띄는 성과를 만들었다고 말하기는 어렵지만, 0→1 단계에서 실제로 중요한 것들이 무엇인지 깨달을 수 있었다.

MVP에 모든 에너지를 집중하다

당시 내가 가장 집중했던 일은 분명했다. 어찌 됐든 MVP를 세상에 내놓기, 그리고 실제 유저를 만나기.

모든 것이 처음인 만큼, 수많은 시행착오와 갈등이 있었다.

디자이너와 개발자 간의 마찰, 끊임없이 커지는 스콥, 계속해서 밀리는 서비스 런칭 일정, 명확하지 않은 우선순위로 인해 팀원들 간의 피로는 계속해서 누적되었다.

프로젝트는 주먹구구식으로 흘러가고 있었고, 누군가는 이를 정리해야 했다. 개발자 출신이면서도 UX에 대한 관심이 많았고, 이전부터 디자이너들과 밀접하게 일해온 경험 덕분에 나는 이해관계자 사이를 오가며 조율하는 역할을 자연스럽게 맡게 되었다.

나는 MVP에 반드시 필요한 기능과 그렇지 않은 기능을 비즈니스 임팩트에 따라 우선순위를 매기며 계속해서 구분했다. 논의가 길어질수록 다시 초기 MVP 런칭의 주 목적이 무엇인지 상기시켜가며, 디자이너, 개발자, 비즈니스 사이에서 같은 그림을 보게 만드는 데 집중했다.

P2P 렌탈 MVP의 핵심 — 두 명의 사용자와 신뢰 기반 메커니즘

Nearville의 MVP는 구조적으로 복잡할 수밖에 없었다. 단순한 서비스가 아니라 two-sided marketplace였기 때문이다.

이 서비스는 Owner(빌려주는 사람)의 불안과 리스크, Renter(빌리는 사람)의 기대와 즉시성, 그리고 이 둘을 연결하는 신뢰 기반 메커니즘 위에서 동작한다.

다음 질문들이 초기 MVP를 빌딩하면서 가장 많이 고민했던 부분이다.

-

개인 물건을 빌려주는 심리적 장벽은 어디서, 왜 생기는가

→ 사용된 물건이 제대로 돌아올지에 대한 불안

-

처음 물건을 올리는 사람이 느끼는 가장 큰 장벽은 무엇인가

→ 불투명한 보상과 예측하기 어려운 결과로 동기부여가 되지 않음

-

물건과 정보가 많지 않은 초기 상태에서, 첫 렌터에게 어떻게 괜찮은 경험을 줄 수 있는가

→ 첫 렌탈 과정을 최대한 쉽게 풀어내기

그렇게 request -> pay in advance -> handoff/pickup -> return의 user journey가 완성되었다.

특히 내부에서 가장 많은 논쟁이 있었던 부분은 ‘MVP에 결제 기능을 포함할 것인가’였다. 결제 기능이 들어가면 그게 어떻게 MVP냐는 의견도 많았다. 실제로 결제는 스콥을 키웠을 뿐만 아니라 UX 복잡도 역시 높아지게 했고, 당연히 출시 일정도 밀리게 만들었다. 그럼에도 당시 우리가 결제를 ‘최소 기능’으로 정의했던 이유는, 이 서비스에서 초기 유저들이 마주할 가장 큰 장벽은 기능이 아니라 신뢰였기 때문이다.

결제와 정산, 수수료 구조는 단순한 수익 모델이 아니라 오너의 아이템을 안전하게 맡길 수 있음, 그리고 양 측의 안전한 거래 약속이 지켜진다는 최소한의 장치를 의미했고, 우리는 플랫폼으로서 제공할 수 있는 최소한의 가치를 제공해야 했다.

지금 다시 처음부터 이 서비스를 만든다면, 나는 결제 기능을 비롯해 전반적인 MVP 스콥을 50% 이상 줄일 것을 끝까지 설득했을 것 같다. 대신, 제품을 만들기 전에 더 작은 단위의 테스트들을 먼저 설계했을 것이다.

- 실제로 사람들이 낯선 사람에게 물건을 빌려줄 의사가 있는지

- 어떤 아이템에서 심리적 저항이 가장 큰지

- 신뢰를 만들기 위해 꼭 결제가 필요한지, 아니면 다른 장치가 가능한지

이 질문들에 대한 답을, 코드보다 먼저 검증했을 것이다.

GTM 관점 — 양보다는 질, 첫번째 고객 보이스 찾기

Go-to-market 전략을 고민하면서 누구를 먼저 데려와야 가장 빠르게 첫 고객 풀을 확보하고 피드백 루프를 만들어볼 수 있을까에 대한 질문을 계속 했다.

우리는 물건을 빌리는 행위를 어쩔 수 없는 선택이 아니라 현명한 선택으로 포지셔닝하고자 했다. 그래서 우리의 첫 타겟 고객은 자산 보유율과 구매력이 비교적 높으면서, 실제로 자신의 물건을 기꺼이 빌려줄 가능성이 있는 early adopter에 집중했고, 공급이 어느 정도 확보된 상태에서 수요를 열어가는 구조를 선택했다. 유저풀 획득 자체보다, 마켓플레이스의 첫 균형을 망치지 않는 것이 더 중요하다고 판단했다.

하지만 이 전략은 먹히지 않았고, 그들은 전혀 우리 서비스에 관심이 없었다. 일부 유저는 자신이 보유하고 있지만 잘 쓰지 않는 고가의 비인기 제품을 올려두긴 했지만, 그 물건들은 다른 유저들에게 전혀 매력적으로 보이지 않았다. 시장은 형성되지 않았고, 거래는 일어나지 않았다.

우리는 양 사이드 유저들이 서로의 제품에 매력을 느낄만한 타겟군을 다시 찾아야 했다. 그래서 우리는 취향이라는 도메인을 더 깊게 파고들어, 공감도가 높은 관심사 기반 커뮤니티 안에서의 거래를 상상했다. 특정 분야에 진입하려는 사람과 이미 그 분야를 오래 경험한 사람, 이른바 ‘뉴비와 고인물’이 자연스럽게 연결되고, 필요한 물건이 그 사이에서 오가는 그림이었다.

하지만 이 역시 바로 적용해 첫 유저 풀을 확보하기엔 어려운 접근이었다. 취향 기반 연결은 충분히 매력적인 서사라고 생각했지만, 현실적으로 이건 우리가 도달해야 할 엔드 픽처에 가까운 그림이었다. 서비스 초기에 만들어낼 수 있는 출발점이라기보다, 충분한 거래와 신뢰가 축적된 이후에나 가능한 구조였음을 깨달은 것이다.

우리는 계속해서 방향을 수정해가며 질문을 뾰족하게 다듬어갔다.

- 지금 당장 명확한 수요가 발생하는 순간은 언제인가

- 이미 그 문제를 겪어본 사람은 누구인가

그렇게 ‘취향’이 아니라 문제의 발생 시점을 기준으로 타겟을 재정의하게 되었고, 타겟은 다음으로 좁혀질 수 있었다.

- 기숙사 생활을 하는 대학교 커뮤니티

- 출산을 앞두었거나 이미 아이를 키우고 있는 가정

이 두 그룹의 공통점은 특정 시점에 필요한 물건이 갑자기 많아지고, 그 물건들의 사용 기간은 짧으며, 이미 그 과정을 먼저 겪은 사람들이 주변에 존재한다는 점이었다. 문제를 겪고 있는 사람과 그 문제를 이미 지나온 ‘선배’가 자연스럽게 연결되는, 이미 존재하는 커뮤니티였다.

이후 우리는 타겟과 서비스 범위를 계속해서 좁히며, 무엇을 제공해야 하는지보다 무엇을 과감히 빼야 하는지에 더 많은 시간을 썼다. 이 과정을 거쳐 제품과 메시지가 조금씩 뾰족해지기까지 약 6개월이 걸렸다.

제품 출시 직후, 일을 그만두다

MVP를 출시한 직후, 나는 Nearville을 떠나기로 결정했다.

이 결정은 감정적인 선택이라기보다, 내가 이 경험을 통해 무엇을 얻고자 했는지를 다시 점검한 결과에서 비롯된 것이었다.

내가 미국에서 서비스를 만들고 싶었던 솔직한 이유는, 더 큰 시장에서 더 면밀한 소비자 경험을 설계해보고 싶었고, 그 경험을 이후 커리어의 중요한 레버리지로 삼고 싶었다. Nearville은 그 출발점이 될 수 있는 기회처럼 보였다.

하지만 현실적인 제약은 생각보다 컸다. Nearville은 전형적인 0→1 단계의 스타트업이었고, MVP 출시 직후의 GTM은 제품의 생존을 좌우할 만큼 중요했다. 그 시점에 팀에게 가장 필요한 것은 실유저와의 지속적이고 밀도 높은 만남이었다.

문제는 내가 그 역할을 수행할 수 있는 위치에 있지 않았다는 점이다. 나는 서울에서 리모트로 근무하고 있었고, 현지에서 직접 유저를 만나거나 커뮤니티에 깊게 파고들 수 있는 상황이 아니었다. 반면 팀원들 대부분은 미국에서 본업을 가진 상태로 파트타임으로 참여하고 있었고, 나는 기존 직장을 정리하고 이 프로젝트에 풀타임으로 몰입한 상태였다.

나는 빠르게 유저를 만나야 한다는 압박 속에서 하루를 보내고 있었지만, 실제로 할 수 있는 선택지는 제한적이었다. 그 과정에서 점점 무력감을 느끼게 되었고, 이 상태로는 내가 기대했던 0→1 경험은 어렵다고 판단했다.

0→1을 제대로 경험하고 시장을 몸으로 부딪치며 배우기 위해서는 내가 통제할 수 있는 환경과 즉각적으로 대응할 수 있는 시장에서 다시 시작해야 한다고 생각했다. 그래서 나는 한국에서 그 다음 단계를 밟기로 결정했다.

Nearville에서의 시간은 짧았지만, 이 결정 역시 그 경험의 연장선에 있었다. 무엇을 만들지보다, 무엇을 만들지 않기로 결정하는 일이 얼마나 중요한지를 크게 깨달았다. 그리고 제품은 결국 사람의 행동과 감정을 설계하는 일이라는 사실을 다시 한 번 확인할 수 있는 귀중한 경험이었다.